Lena Hirschler

Wassersterne (Callitriche)

Wo?

Die Wassersterne (Callitriche) bilden eine Gruppe von im Wasser lebenden Pflanzen. Sie sind kriechende auf dem Boden oder teilweise oder ganz unter der Wasseroberfläche lebende, ein- bis mehrjährige krautige Pflanzen. Sie gehören zu der natürlichen Vegetation eines Flusses.

Aussehen?

Die Sprossachse wächst fadenförmig und ist mit gegenständigen Blättern besetzt. Die Form und Anordnung der Blätter variiert stark in Abhängigkeit vom Standort. Unter der Wasseroberfläche befindliche Pflanzen haben oftmals lanzettliche oder linealische Blätter und lange Internodien. Ein oberer Teil der Blätter und Blüten schwimmt oft in Teppichen auf der Wasseroberfläche.

Besonderheiten?

Es gibt mehrere Callitriche Arten, die empfindlich sind gegenüber zu nährstoffreichem Wasser (eutroph). Dazu gehört Callitriche cophocarpa, erkennbar an den lanzettlichen, längeren Blättern. Ebenso gibt es Callitriche Arten wie Callitriche obtusangula die tolerant sind gegenüber Gewässerbelastungen und als Indikator für eutrophe Gewässer gelten. Im Unterschied zu Callitriche cophocarpa hat Callitriche obtusangula rundere Blätter. Doch Achtung auch andere Callitriche Arten haben rundliche Blätter. Falls also Wassersterne auf dem Gewässer schwimmen, welches du beobachtest, achte noch auf andere Indikatoren und schaue dann ob dein Wasserstern zu deinen Beobachtungen passt.

Erkennungsmerkmal: lanzettliche, längere Blätter. Callitriche cophocarpa kommt in Bächen oder Flüssen mit wenig verschmutztem bezw. eutrophiertem Wasser vor.

"File:Callitriche cophocarpa.jpg" by Jan Prančl is licensed under CC BY 3.0.

Erkennungsmerkmal: runde Blätter von Callitriche obtusangula

Callitriche obtusangula Le Gall, 1852 by Tenesse85 is marked with Public Domain Mark 1.0.

Straußblütiger Gilbweiderich (Lysimachia thyrsiflora)

Wo?

Uferzonen von Seen oder Teichen. Die Wurzeln können dabei Staunässe vertragen.

Aussehen?

Die Blütezeit der auffälligen gelben und buschigen Blüten erstreckt je nach Standort und Verbreitungsgebiet vom Frühjahr bis in den Sommer hinein. Der im mittleren oder oberen Stängelbereich, blattachselständige Blütenstandsschaft ist 1,5 bis 3 Zentimeter lang, glatt oder spärlich drüsig oder zottig behaart.

Lysimachia thyrsiflora WFNY-163.jpg, Public Domain

"Lysimachia thyrsiflora sl50" by Stefan.lefnaer is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Tufted Loosestrife (Lysimachia thyrsiflora) - Time, Norway 2021-08-07" by Ryan Hodnett is licensed under CC BY-SA 4.0.

Simsengewächse (Scripus)

Simsengewächse (Sripus)

Wo?

Nährstoffreiches, lehmig-humoses und schwach saures Substrat ist für die meisten Arten ideal. Sie gelten jedoch als natürliche Bewohner an Flussufern oder in Feuchtgebieten.

Aussehen?

Die Scirpus-Arten wachsen als ausdauernde krautige Pflanzen, die je nach Art Wuchshöhen von 30 bis 200 cm erreichen. Einige Arten bilden Rhizome (Wurzeln) aus. Die Halme stehen einzeln bis vielen zusammen. Die Halme sind meist dreikantig und die Blätter sind grasartig.

"Scirpus sylvaticus RF" by Robert Flogaus-Faust is licensed under CC BY 4.0.

Eine andere Simsenart Scirpus lacustris die auch im Gewässer wächst , ihr Halm weist "Luftröhren" auf, durch die sie Luft in die unterwasser wachsenden Wurzeln leitet.

“Scirpus lacustris — Flora Batava — Volume v9.jpg” is licensed under Public domain

Moose

Lebermoose

Wo?

An vielen Bachufern oder in feuchten, Quellnahen Gebieten kann man Moose der Gruppe Lebermoose (Marchantiophyta) finden. Sie wachsen in einzelnen Gruppen oder in ausgedehnten Rasen auf Steinen oder auf nährstoffarmen Böden im Schatten. Davon sind einige empfindlicher gegenüber Nährstoffen, wie zum Beispiel das in Luxemburg vorkommende Lebermoos Chiloscyphus polyanthos (siehe Foto unten) und manche weniger. Am weitesten verbreitet ist das Brunnenlebermoos (Marchantia polymorpha).

Aussehen?

Lebermoose wachsen eher flächig und legen sich oft lappenartig übereinander. Manche bilden eine Art Becher auf ihrer Oberfläche. Viele Lebermoos bilden nach einiger Zeit Sporenkapeln aus, die in etwa vergleichbar sind mit befruchteten Samen von höheren Pflanzen.

Das Beckenlebermoos Pellia endiviifolia findet man an frischen bis nassen, schattigen bis halbschattigen Standorten in Wäldern oder an Ufern von Bächen.

"File:Apopellia endiviifolia 67745395.jpg" by Christian Grenier is marked with CC0 1.0.

Lebermoose wachsen eher Flach und flächig und legen sich oft lappenartig übereinander.

"File:Apopellia endiviifolia 84402440.jpg" by Calum McLennan is licensed under CC BY 4.0.

Das Beckenlebermoos (Pellia endiviifolia) bildet wie viele andere Moose auch nach einiger Zeit Sporenkapeln aus, die in etwa vergleichbar sind mit befruchteten Samen von höheren Pflanzen. Die Fortpflanzungsmechanismen von Moosen sind kompliziert.

"File:Pellia endiviifolia (fb, 144835-474709) 5112.JPG" by HermannSchachner is marked with CC0 1.0.

Das in Luxemburg vorkommende Lebermoos Chiloscyphus polyanthus.

Es wächst zum Beispiel an schattigen Waldbächen, Waldquellen, Gräben, in Mooren und Sümpfen.

"File:Chiloscyphus polyanthos (a, 143553-482324) 3413.JPG" by HermannSchachner is marked with CC0 1.0.

Das Brunnenlebermoos (Marchantia polymorpha), bildet Becher auf seiner Oberfläche.

sys-one (Franz Mattuschka), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Laubmoose

Wo?

Die Gruppe der Quellmoose gehören zu den unterwasser lebenden Moosen. Das Gemeine Quellmoos Philonotis fontana, besiedelt lichtreiche, kalk- und nährstoffarme, zumeist kalte Quellbereiche. Es kommt in Mooren und auf überrieselten Quellgesteinen vor. Das Gewöhnliche Quellmoos Fontinalis antipyretica wächst meist in langsam fließenden, seltener in stehenden Gewässern. Es ist meist in sauberen, nährstoffarmen (oligotrophen) Bächen und größeren Seen in Luxemburg zu finden. Es wächst dort auf Steinen und kommt im Mittelgebirge vor.

"Fontinalis antipyretica" by Oskar Gran is licensed under CC BY-NC 2.0.

Die Blätter des Gewöhnlichen Quellmoses sind fast wie kleine Schuppen

"Fontinalis antipyretica antipyretica" by kkellman is licensed under CC BY-NC 4.0.

Das Gemeine Quellmoos Philonotis fontana ist besonders empfindlich gegenüber nährstoffreichen Standorten, es bewächst auch Steine.

"File:Philonotis fontana (b, 110226-471210) 4554.JPG" by HermannSchachner is marked with CC0 1.0.

"Philonotis fontana" by aspidoscelis is marked with CC0 1.0.

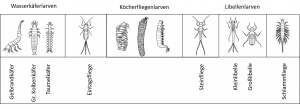

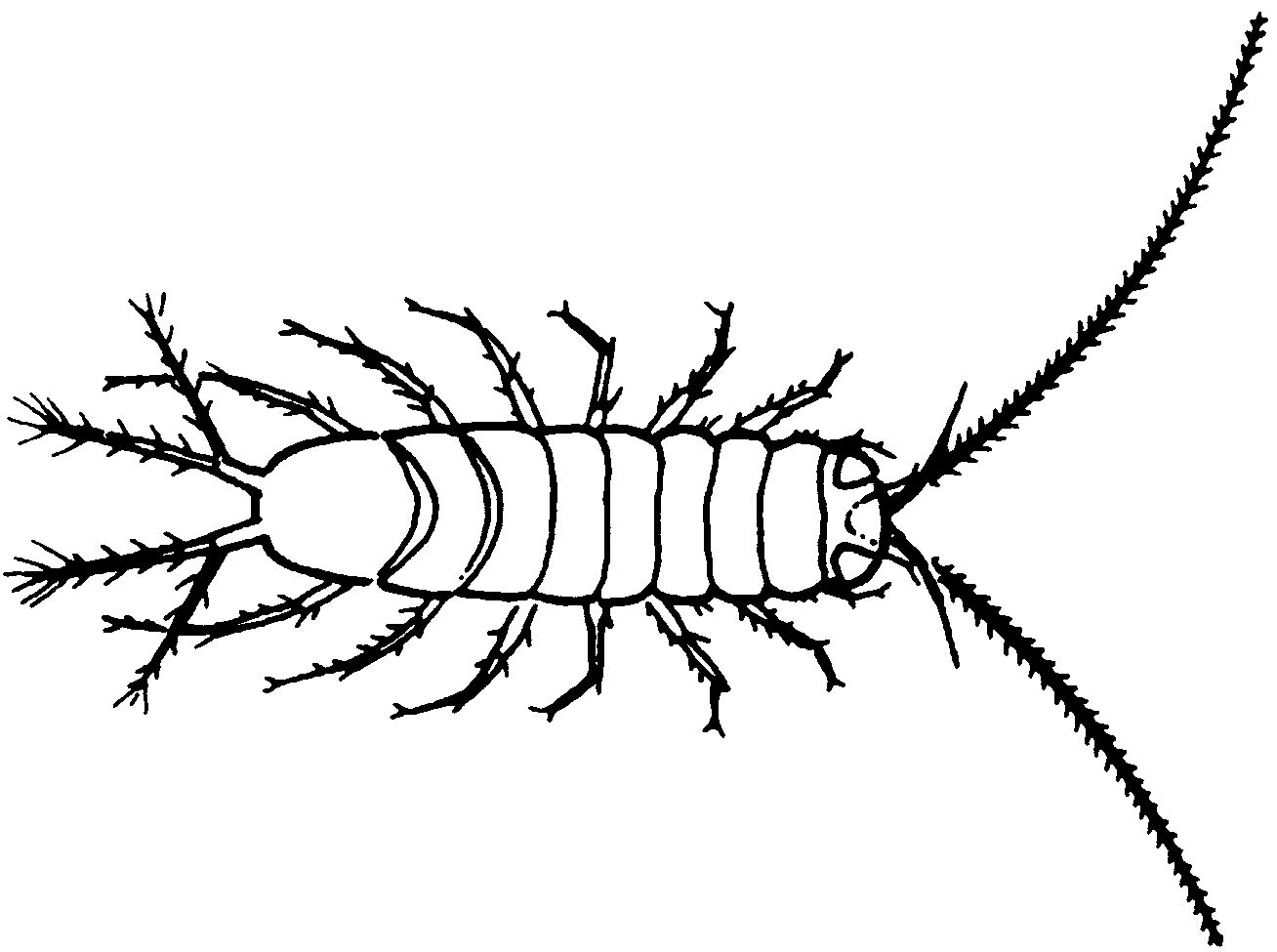

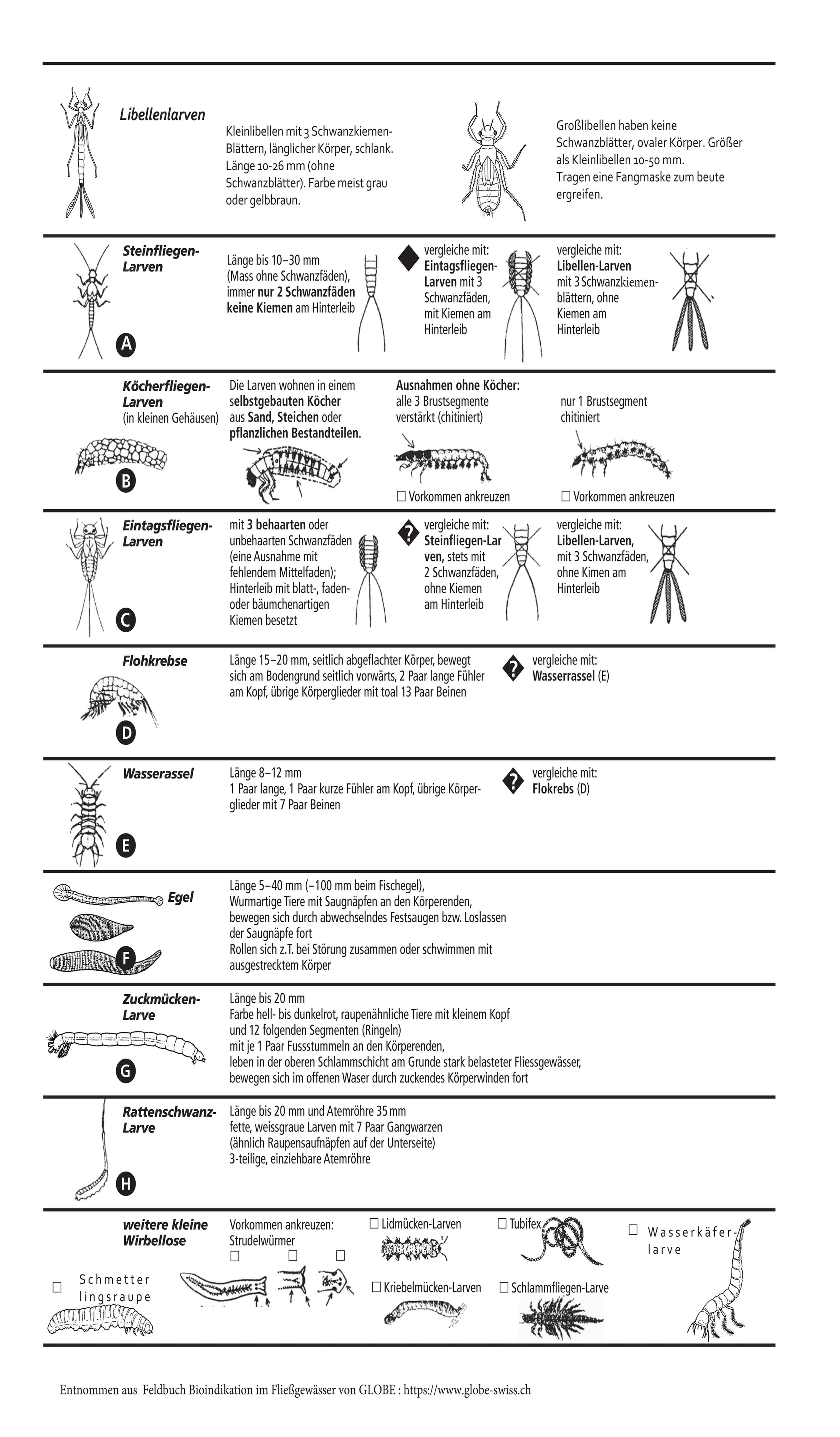

Bestimmungstafel Makroinvertebraten

Hier findet ihr eine einfache bebilderte Bestimmungshilfe für kleine Tiere die ihr im Gewässer finden könnt. Einen großen Teil machen die Larvenstadien verschiedener Insekten aus, aber auch Krebse wie die Wasserassel sind darin beschrieben. Achtet auch auf die Hinweise der Unterscheidungsmerkmale oder Verwechslungsmöglichkeiten (Schwarze Raute).

Die Tafel ist ursprünglich von GLOBE Swiss und wurde verändert und erweitert.

Was krabbelt, kriecht oder schwimmt? Krebse, Weichtiere und Wirbeltiere

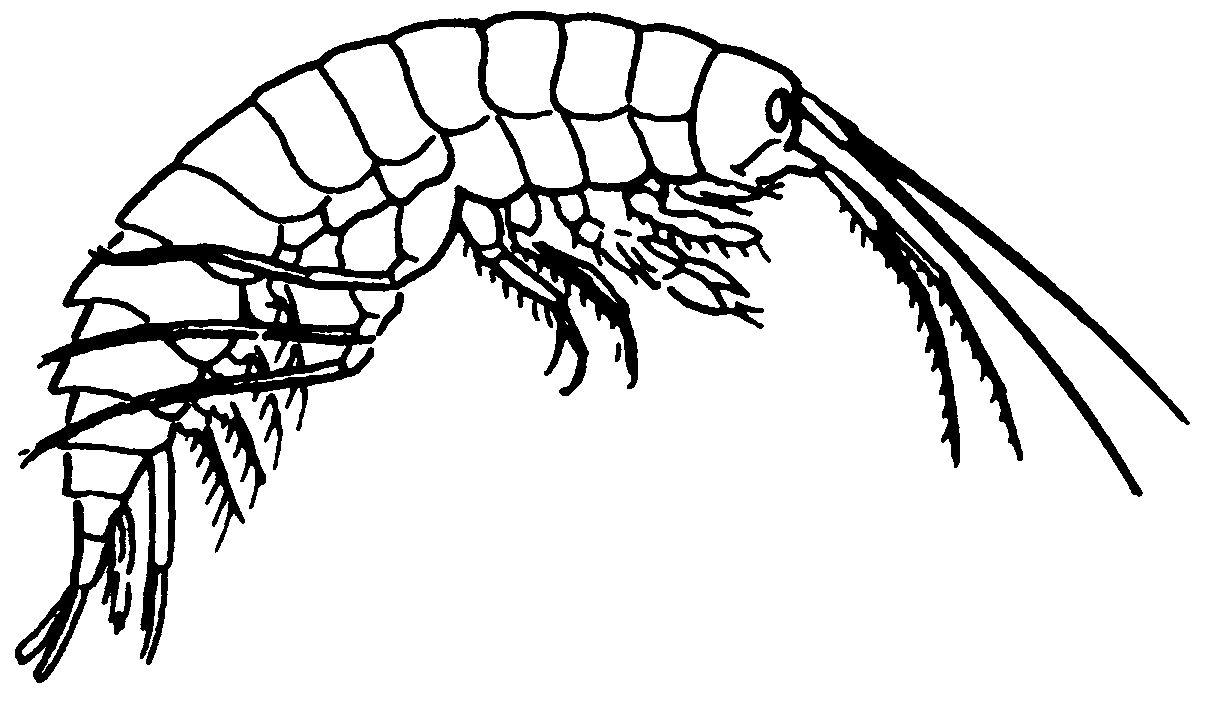

KREBSTIERE (CRUSTACEA)

Fotos: Kosmos Verlag und GLOBE Swiss

Die meisten Krebsarten leben im Meer, aber auch in Süßgewässern gibt es einige Vertreter. Häufig anzutreffende Krebsarten in unseren Gewässern sind eher die kleinen, oft nur bis 20 mm großen und mit einem gegliederten Panzer besetzten Ranzenkrebse (Peracarida). Dazu gehört die Wasserassel (Asselus aquaticus), die in langsam fließenden und stehenden Gewässern zu finden ist. Sie hat keine großen Ansprüche an die Wasserqualität und lebt zwischen Laub und abgestorbenen Pflanzenresten. Wasserasseln fressen Detritus und spielen eine wichtige Rolle beim Zersetzen von Laub. Oft sind die Asseln graubraun, manchmal violett gefärbt. Anders als der Bachflohkrebs krabbelt sie über den Boden und krümmt ihren Körper nicht.

Der Bachflohkrebs (Gammarus pulex) lebt wie sein Name schon angibt in Bächen, es gibt auch eine Flohkrebsart die eher in Seen lebt (Gammarus lacustris). Der Körper ist recht hell und liegt in Ruhestellung auf der Seite und ist meistens gekrümmt. Die Flohkrebse besiedeln alle Gewässerarten, nur dürfen Sauerstoff- und Kalkgehalt nicht zu niedrig sein. Der Name bezieht sich auf die dynamische Schwimmbewegung der Flohkrebse. Auch Flohkrebse zersetzen abgestorbene Pflanzenmaterialien, manchmal fressen sie aber auch Mückenlarven. Sie bilden außerdem eine wichtige Nahrungsquelle für räuberische Fische.

gibt es kaum noch, sie wurden beinahe alle von den invasiven

Zehnfußkrebsarten abgelöst. Siehe dir dazu den Signalkrebs

oder den Kamberkrebs an.

"File:Astacus astacus in danger.jpg" by brian.gratwicke is licensed under CC BY 2.0.

DIE WEICHTIERE (MOLLUSCA) - Muscheln und Schnecken

Muscheln und Schnecken bilden beide ein Gehäuse in dem sie leben, sie haben entweder einen muskulösen Haftfuß (Muscheln) oder einen Fuß mit Kriechsohle (Schnecken) über den sie sich aktiiv fortbewegen. Als Filtrierer, Pflanzen- und Detritusfresser besiedeln sie fast jeden Gewässertyp und haben keine großen Ansprüche an diese. Oft werden sie von zum Beispiel Wasservögeln leicht in andere Gewässer überführt.

Muscheln (Bivalvia)

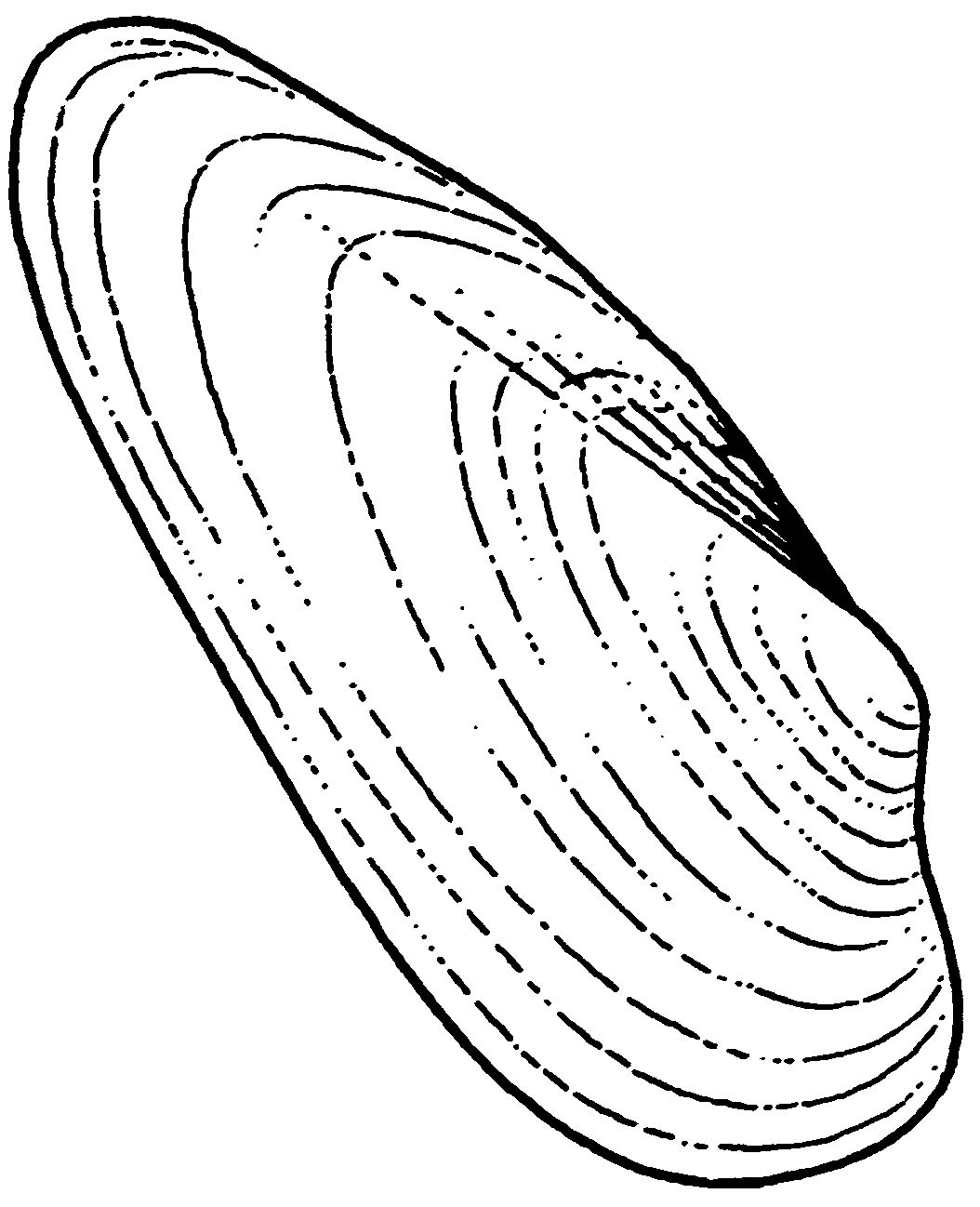

Die häufigsten bei uns vor zu findenen Muscheln gehören zu der Gruppe der Fluss- und Teichmuscheln (Unionidae) und leben meist in und auf dem Gewässergrund. Sie bewegen sich mit ihrem Fuß sogar fort, wenn auch nur sehr langsam. Manchmal kann man in seichten Gewässern ihre meterlangen Furchen sehen die sie in den Boden gruben, während sie darauf wanderten. Die Fluss- und Teichmuscheln spielen für Sauberkeit des Wassers eine wichtige Rolle, denn sie filtrieren ununterbrochen Schwebstoffe aus dem Wasser. Von einer großen Muschel werden in einer Stunde ca. 40 l Wasser durchfiltriert.

Typische Schalenform der Fluss und Teichmuschel

Zeichnung vom Kosmos Verlag

Die große Flussmuschel (Unio tumidus ) ist die Schwesternart von der bedrohten kleinen Flussmuschel (Unio crassus). Sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe.

Foto: "Unio tumidus 2010" by G.-U. Tolkiehn is licensed under CC BY 3.0.

Die Muscheln sehen sich alle sehr ähnlich, die Schalenform ist mehr oder weniger länglich oval und es befinden sich zu beiden Seiten Kegel. Die Färbungen sind meistens dunkel. Die kleine Flussmuschel (Unio crassus) lebt nur in Flüssen und Bächen, sie ist dunkel gefärbt und wird nur bis zu 60 mm lang. Sie kann über 30 Jahre alt werden, lebt also doppelt so lange wie durchschnittlich ein Hund. Sie ist hochgradig bedroht und steht unter strengem europäischen Naturschutzgesetz. Ihre Schwesternart die große Flussmuschel (Unio tumidus) kommt auch in Seen und ruhig fließenden Flüssen vor. Ebenso wie die Große Teichmuschel (Anodonta cygnea), sie wird bis zu 20 cm groß.

Perlen bilden Muscheln übrigens nur wenn große Fremdkörper in ihr Gehäuse gelangt.

Heimische Zebramuschel oder invasive Quagga-Muschel?

Die Zebramuschel oder auch Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha) ist leicht zu erkennen, sie hat eine gelblich grüne Schale mit braunen Wellen oder Zickzacklinien. Der Farbkontrast und die Musterung hat ihr ihren Namen gegeben. Sie bewohnt Flüsse und Seen aber stammt eigentlich aus der Schwarzmeerregion. Seit 1820 ist sie jedoch schon Teil unserer Gewässer und gilt daher nicht als invasiv sondern als etablierte Art. Ihre Schwesternart die Quagga-Muschel (Dreissena rostriformis) breitet sich momentan als invasive Art aus (Link zur Quagga-Muschel). Man kann die beiden schwer auseinanderhalten, jedoch hat die Quagga- Muschel eine gerundete Oberkante und oft fehlt ihr die Musterung.

"Dreissena polymorpha" by cohen is licensed under CC BY 4.0.

So unterschiedlich kann die Zebramuschel aussehen, wie die Musterung ist hängt auch von der Umgebung ab.

Da die Muschel mit allen im Wasser gelösten und suspendierten Inhaltsstoffen in engem Kontakt steht sowie

direkt aus dem Wasser Schadstoffe aufnimmt, wird sie von der Umweltprobenbank des Bundes deutschlandweit

gesammelt und untersucht.

Schnecken (Gastropoda)

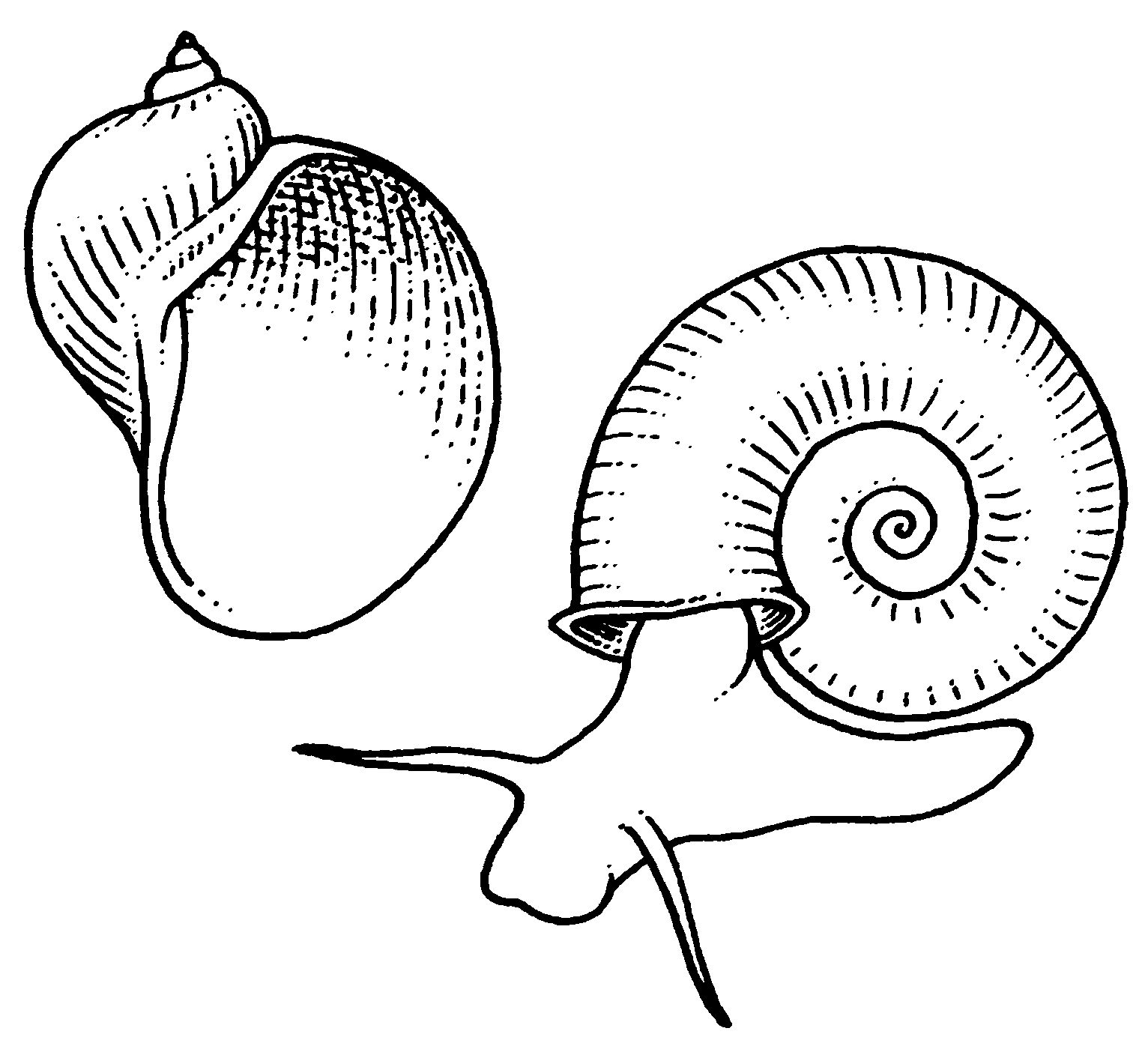

Schnecken findet man fast überall, am Land leben die Lungenschnecken und im Wasser die Kiemenschnecken oder die Süßwasserlungenschnecken. Die Süßwasserlungenschnecken waren ursprünglich einmal Landschnecken und sind dann in ihrer Entwicklungsgeschichte wieder in die Gewässer eingewandert, sie müssen ihren Luftvorrat regelmäßig an der Wasseroberfläche wieder auffüllen. Im Unterschied zu den Landschnecken sind die Augen der Wasserschnecken nicht an den Fühlerenden, sondern an der Basis der Fühler – die Fühler sind also „augenlos“. Wasserschnecken findet man in stehenden oder sehr langsam fließenden Gewässern, also in Weihern, Seen oder an breiten Flussufern. Sie kriechen dort oft in Ufernähe an Wasserpflanzen herum, von deren Blättern sie den Algenbelag abfressen. Oder Steinen, die ebenfalls einen Algenbelag besitzen wobei sie ihre Raspel- oder Reibezunge perfekt einsetzen können. Sie kommen in vielen Arten von Gewässern vor und haben keine hohen Ansprüche an die Sauberkeit.

Schnecken findet man fast überall, am Land leben die Lungenschnecken und im Wasser die Kiemenschnecken oder die Süßwasserlungenschnecken. Die Süßwasserlungenschnecken waren ursprünglich einmal Landschnecken und sind dann in ihrer Entwicklungsgeschichte wieder in die Gewässer eingewandert, sie müssen ihren Luftvorrat regelmäßig an der Wasseroberfläche wieder auffüllen. Im Unterschied zu den Landschnecken sind die Augen der Wasserschnecken nicht an den Fühlerenden, sondern an der Basis der Fühler – die Fühler sind also „augenlos“. Wasserschnecken findet man in stehenden oder sehr langsam fließenden Gewässern, also in Weihern, Seen oder an breiten Flussufern. Sie kriechen dort oft in Ufernähe an Wasserpflanzen herum, von deren Blättern sie den Algenbelag abfressen. Oder Steinen, die ebenfalls einen Algenbelag besitzen wobei sie ihre Raspel- oder Reibezunge perfekt einsetzen können. Sie kommen in vielen Arten von Gewässern vor und haben keine hohen Ansprüche an die Sauberkeit.

Beispiele von Süßwasserlungenschnecken:

Das Zwergposthörnchen (Gyraulus crista) ist weitverbreitet und bevorzugt dicht bewachsene Kleingewässer (Gräben, Tümpel bis Seen). Es gehört zu den Süßwasserlungenschnecken. Das Gehäuse ist sehr platt und scheibenförmig eingedreht. Die Färbung variiert von grauweiß, fast transparent bis dunkel hornfarben. Es ist sehr klein mit einem Durchmesser von 2,8mm, aber kommt oft in Gruppen vor und ist daher gut zu entdecken.

„Gyraulus (Armiger) crista“ by Glodny is licensed under Public Domain self

Eine deutlich größere Schnecke ist die Posthornschnecke (Planorbis corneus), ihr Gehäuse ist bis zu 34 mm im Durchmesser und oliv bis braun gefärbt. Sie lebt in größeren Gewässern in Stillgewässern oder sehr langsam fließenden Flüssen.

"File:Planorbis corneus A MRKVICKA.JPG" by Alexander Mrkvicka is licensed under CC BY-SA 3.0.

Kiemenschnecken

Die Gemeine Schnauzenschnecke (Bithynia tentaculata) ist eine der häufigsten Süßwasserschnecken, in Luxemburg kommt sie in Seen und auch im Unterlauf der großen Flüsse wie Mosel und Sauer vor. Sie ist Bioidikator für mäßig bis kritisch belastete Gewässer, sie kommt also auch in Brackwasser vor.

Ausnahme:

Von der Dunkers Quellschnecke (Bythinella dunkeri) werden wie der Name schon sagt vor allem im Norden Luxemburgs saubere Quellen und Quellbäche der kalkarmen Mittelgebirge bewohnt. Oft kommt sie im Quellbachbereich vor, bei Trockenheit wie zum Beispiel im Sommer, ziehen sich die Quellschnecken in die unterirdischen Bereiche der Quelle zurück. In den besiedelten Gewässern kann sie hohe Siedlungsdichten (bis zu 16.500 Individuen pro m²) erreichen. Sie sitzt an totem Laub, Holz, Wasserpflanzen und Steinen.

"File:Bithynia tentaculata A MRKVICKA.JPG" by Alexander Mrkvicka is licensed under CC BY-SA 3.0.

Nachwuchs der Gemeinen Schnauzenschnecke: Die weibliche Schnecke klebt eine Laichschnur mit ca. 20-40 Eiern an eine harte Unterlage wie Steine. Die Jungen schlüpfen in Abhängigkeit von der Wassertemperatur und leben in 13-26°C warmem Wasser.

"Bithynia tentaculata eggs 10" by michal.manas is licensed under CC BY 2.0.

Ihr Gehäuse ist bis zu 11mm hoch und 7mm breit und gelblich transparent bis rötlich.

"Bithynia tentaculata_(I1775)_0241" by SERC Photos is licensed under CC BY 2.0.

Hier kann man sehen wie klein die Quellschnecken sind, sie kommen in sauberen und klaren Quellbereichen vor.

"Bythinella compressa" by Dieter Schmitt is licensed under CC BY-SA 3.0.

EGEL (HIRUDINEA)

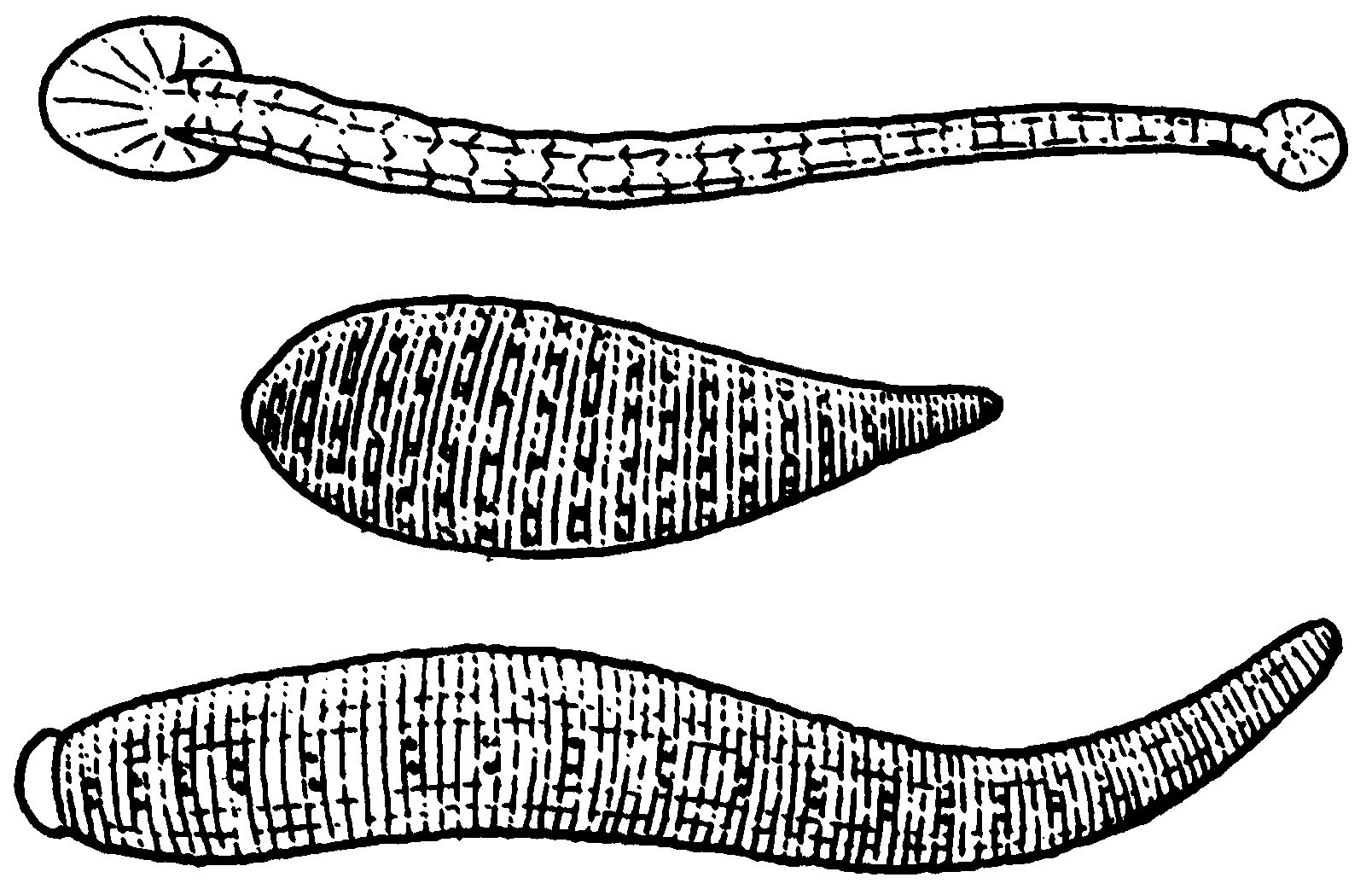

Egel sind wurmartige Tiere mit Saugnäpfen an den Körperenden, sie bewegen sich durch abwechselndes Festsaugen bzw. Loslassen der Saugnäpfe fort und rollen sich z.T. bei Störung zusammen oder schwimmen mit ausgestrecktem Körper. Egel sind unempfindlich gegenüber Gewässerverschmutzung, sie kommen daher in allen Gewässern und auch Brackwasser vor.

Hier einige exemplarische Beispielarten:

Eine bis zu 10 cm große Art ist der gemeine Fischegel (Piscicola geometra). An das Gewässer stellt der gemeine Fischegel nur zwei Anforderungen: Das Gewässer muss reich an Pflanzen sein und es muss Fische darin geben, an denen er Blut saugen kann. Das Blutsaugen tötet die Fische nicht, aber schwächt sie. Ob es sich hierbei um einen Fluss, einen großen See oder einen winzigen Bach handelt, spielt für den Egel keine Rolle. Der schlanke Körperbau und das regelmäßige Querstreifenmuster unterscheidet den Fischegel von anderen Egeln und Würmern im Teich.

Die wohl häufigste Art in europäischen Gewässern ist der Hundeegel oder auch Rollegel genannt (Erpobdella octoculata), er besiedelt stehende und fließende Gewässer, auch wenn sie bis zu einem gewissen Grad verschmutzt und mit Nitrat belastet sind. Er wird 3-7 cm groß. Dieser Rollegel hat 8 Augen, von denen vier vorne, und jeweils 2 an den beiden Kopfseiten angeordnet sind. Er saugt nicht wie seine anderen Artgenossen Blut, sondern verschlingt seine Beute wie Mückenlarven oder andere Schlammröhrenwürmer direkt indem er sie einsaugt. Er frisst auch Aas und spielt deshalb eine wichtige Rolle im Stoffkreislauf eines Gewässers. Seine Eikokons werden vom Hundeegel an die Blätter von Wasserpflanzen oder unter Steine geklebt, ein Kokon kann bis zu 30 Eiern enthalten. Diese Blutegelart kann aufgrund ihrer Fähigkeit, in verschmutzten Gewässern zu überleben, als Bioindikator verwendet werden. Der Verschmutzungsgrad lässt sich auch anhand der Schadstoffmenge im Gewebe von E. octoculata bestimmen.

Ausnahme:

Der kleine Schneckenegel (Alboglossiphonia heteroclita) ist ein relativ kleiner Egel (max. 12 mm, Abbildung oben in der Mitte) und erwies sich als empfindlich gegenüber Sauerstoffarmut und Phosphatbelastung in Gewässern. Er kommt nur in mäßig belasteten Gewässern vor, ist allerdings gegenüber Nitrat nicht so empfindlich. Er saugt bevorzugt an Wasserschnecken aber auch an anderen Würmern und Insektenlarven.

Fischegel (Piscicola geometra) er ist grünlich braun gemustert und bis . Der schlanke Körperbau und das regelmäßige Querstreifenmuster unterscheidet den Fischegel von anderen Egeln und Würmern im Teich.

"Piscicola geometra" by Rob Foster is licensed under CC BY 4.0.

Der Hundeegel oder auch Rollegel genannt (Erpobdella octoculata), wird 3-7 cm groß. Er hat 8 Augen, von denen vier vorne, und jeweils 2 an den beiden Kopfseiten angeordnet sind. Ein charakteristisches Merkmal des Hundeegels ist, dass jeder fünfte Leibesring etwas heller gefärbt ist.

"Erpobdella octoculata" by s173 is licensed under CC BY 4.0.

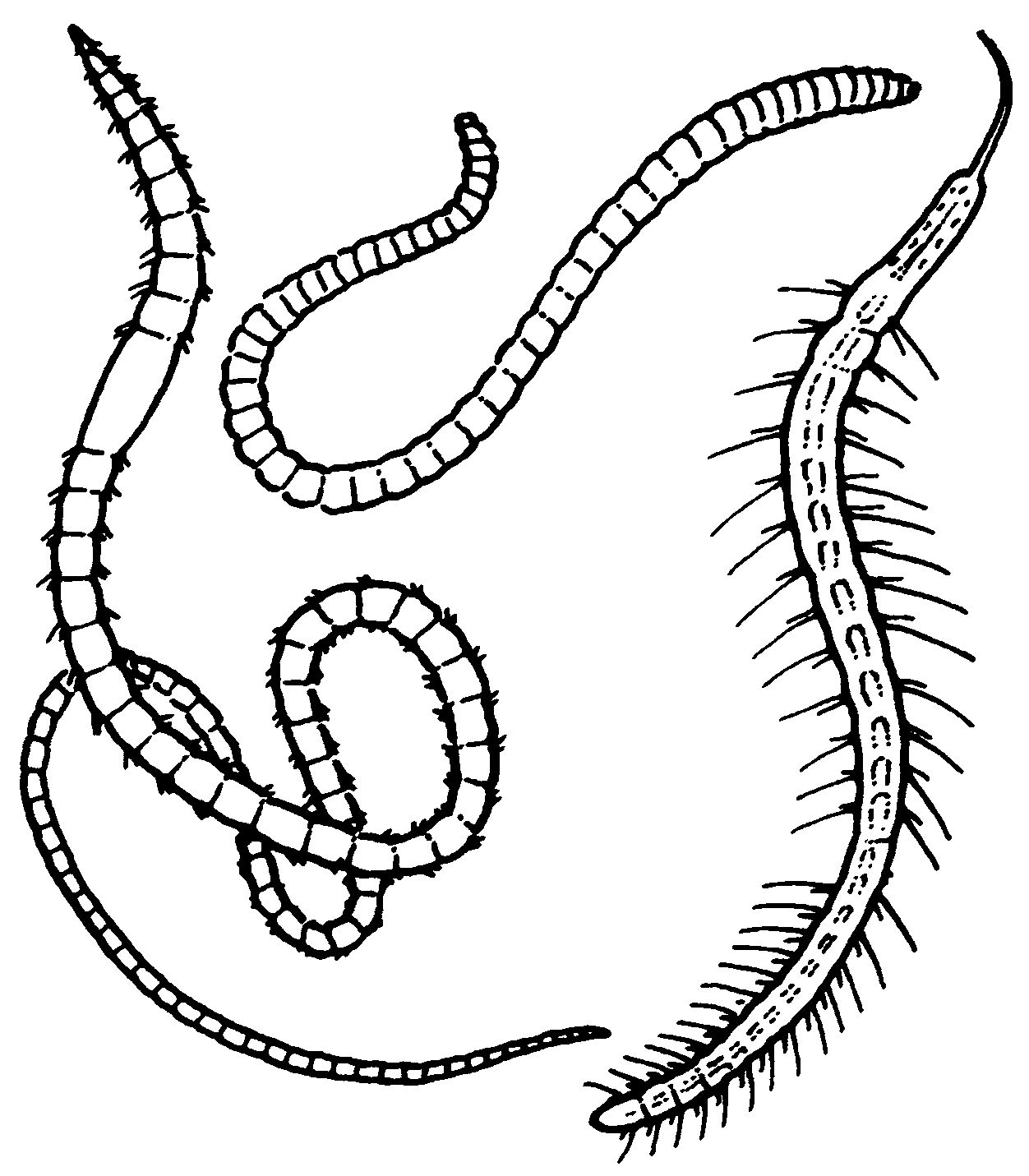

RINGELWÜRMER (ANNELIDA)

Die meisten Ringelwürmer haben eine ökologische Bedeutung, da sie als sehr tolerant gelten und in verschmutzen Bächen oder Stillgewässern oft in großer Anzahl vorkommen. Sie leben halb eingegraben in den Schlamm am Grund eines Gewässers oder zwischen Wasserpflanzen. Viele Arten sind hell, braun oder auch rötlich.

"Tubifex" by Timothy Gerla is licensed under CC BY 4.0.

Schlammröhrenwürmer (Tubificinae)

Die Arten der Schlammröhrenwürmer leben in selbst gemachten Röhren im Weichsediment, d. h. im Schlamm oder Sand fließender oder stehender Gewässer. Aus der Sedimentoberfläche schaut typischerweise nur das hintere Ende der Würmer heraus. Durch Bewegungen strudeln sie sauerstoffreiches Wasser und organisches Material herbei. Manche Arten sind durch Hämoglobin blutrot, z. B. die Tubifex-Arten. Eine Massenvermehrung tritt nur in Gewässern auf, deren Sedimente einen hohen Anteil an verwertbarem organischem Material haben (eutroph). In unbelasteten Gewässern treten sie eher nur vereinzelt auf. Einige Arten werden zur Gewässergütebeurteilung herangezogen. Die Art Tubifex tubifex kann bis zu 8 Zentimeter lang werden.

WIRBELTIERE (VERTEBRATA)

Amphibien wie Froschlurche und Schwanzlurche (z.B. Frösche und Molche) sind nützliche Indikatoren für künstliche Verschmutzung in einem Gewässer wie zum Beispiel durch Chemikalien. Sie haben durchlässige Haut und nehmen darüber Sauerstoff auf – aber auch gelöste Giftstoffe wie zum Beispiel Pestizide. Wenn Pestizide in ein Gewässer gelangen, schrumpfen die Populationen, dann sollte man alarmiert sein.

Außerdem sind viele Amphibien vom Aussterben bedroht, ein Grund neben dem Straßenverkehr ist die Ausbreitung des tödlichen Hautpilzes Chytridpilz.Der genaue Ursprung des Pilzes ist noch unklar, aber man spricht hier von einer Epidemie. Klar ist, dass er sich über das Wasser verbreitet, zum Beispiel, wenn Menschen mit Gummistiefeln durch verschiedene Gewässer laufen. Dan tragen sie den Pilz an den Schuhsohlen eventuell in noch nicht infizierte Gewässer ein. Besonders Feuersalamander Populationen in der Eifel Region sind durch den Pilz erheblich geschrumpft. Er kommt mittlerweile weltweit und auch in vielen Biodiversitätshotspots vor, Westafrika und Madagaskar sind die einzigen Chytrid freien Regionen der Welt. Der invasive Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus) .

Froschlurche

„Oh ein Frosch!“ Aber warte, es gibt da einen Unterschied. Es gibt Kröten (Bufonidae), Laubfrösche (Hylidae) und echte Frösche (Ranidae).Viele Frösche sind gar keine Wasserbewohner, sondern leben die meiste Zeit über an Land in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Sie kommen nur zur Paarung und Laichzeit im Frühling an Tümpel, Weiher, Seen oder große Pfützen. Nachts gehen die Frösche auf die Jagd nach Insekte, überwintert wird teilweise in Erdhöhlen oder dicht gedrängt am Gewässergrund.

Die Erdkröte (Bufo bufo) EN: European toad ist erkennbar durch ihre gelblich, rötlich bis dunkelbraune Oberseite mit unregelmäßig verteilten Warzen (Warzen sind ein charakteristisches Merkmal für Kröten). An den Schläfen trägt sie knubbelige Ohrdrüsen. Sie ist wie die meisten Kröten nachtaktiv und ein Landbewohner, nur zum Laichen wandern die Kröten zu einem Gewässer. Dort produziert sie Laichschnüre mit bis zu 7000 schwarzen Eiern.

"File:Bufo bufo (Common toad), Arnhem, the Netherlands.jpg"

by Bj.schoenmakers is marked with CC0 1.0.

Toad-spawn Mike-Krüger.jpg by MikeKrueger is licensed under CC BY-SA 3.0

Der Laubfrosch (Hyla arborea), ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber gut getarnt in Gebüschen, weshalb ihn wohl die wenigsten Menschen oft zu Gesicht bekommen. Der Laubfrosch besiedelt bevorzugt vielfältig strukturierte Landschaften mit hohem Grundwasserspiegel und einem reichhaltigen Angebot geeigneter Laichgewässer. Diese sind idealerweise fischfrei, auf jeden Fall gut besonnt und weisen möglichst große Flachwasserzonen auf. Im Sommer bevorzugt der Laubfrosch windgeschützte Flächen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, das können zum Beispiel Hecken, Brombeergebüsche, Waldränder in denen viele Insekten leben.

FelixReimann, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

"European Tree Frog (Hyla arborea), Budy near Białowieża, Poland" by Frank.Vassen is licensed under CC BY 2.0.

Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) zählt zu den echten Fröschen (Ranidae). Es ist wohl der Frosch, den man am häufigsten zu Gesicht bekommt. Er hält sich in besonnten Stillgewässern auf, vor allem Weiher und naturnahe Teiche, dort können die Frösche am Uferrand oder auf Seerosenblättern sitzend sonnen und nach Insekten Ausschau halten. Der Teichfrosch hat eine Besonderheit, es sich beim Teichfrosch nicht um eine biologische Art im klassischen Sinn, sondern um einen Hybriden, also eine Kreuzung aus zwei Wasserfröschen. Nämlich aus dem Elternpaar Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae). Obwohl er ein Hybrid ist kann er gesund Nachkommen zeugen, Grund dafür sich genetische Besonderheiten.

Der Teichfrosch ist auf der Oberseite grün bis hellbraun mit schwarzbraunen oder grünen Flecken und meist hellgrünem Rückenstreifen. Die Männchen tragen zwei Schallblasen seitlich am Kopf. In der Laichzeit April bis Mai legt der Teichfrosch Laichballen mit je etwa 300 Eiern ab.

"Frog (Pelophylax kl. esculentus)" by Bernd Thaller is licensed under CC BY 2.0.

"Frog Spawn" by twoody291 is licensed under CC BY 2.0

Der Grasfrosch (Rana temporaria) gehört auch zu den echten Fröschen und darunter zu der Untergruppe Braunfrösche (Rana). Die Oberseite kann gelb-, rot- oder dunkelbraun gefärbt sein. Er trägt einen langen dunkelbraunen Streifen an der Schläfe. Er lebt an Land und meist in Wiesen, Mooren, Sumpfgebieten oder auch feuchten, laubreichen Wäldern. Dort kann er sich durch seine Färbung perfekt tarnen. Zu den Laichgewässern gehört ein breites Spektrum stehender oder langsam fließender Gewässer. Bevorzugt werden jedoch flachere, von der Sonne beschienene Stillgewässer wie kleine Teiche und Weiher (auch Gartenteiche), die aber selten austrocknen dürfen, oder auch Viehtränken.

Richard Bartz, Munich aka Makro Freak Image:MFB.jpg, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

Salimfadhley, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

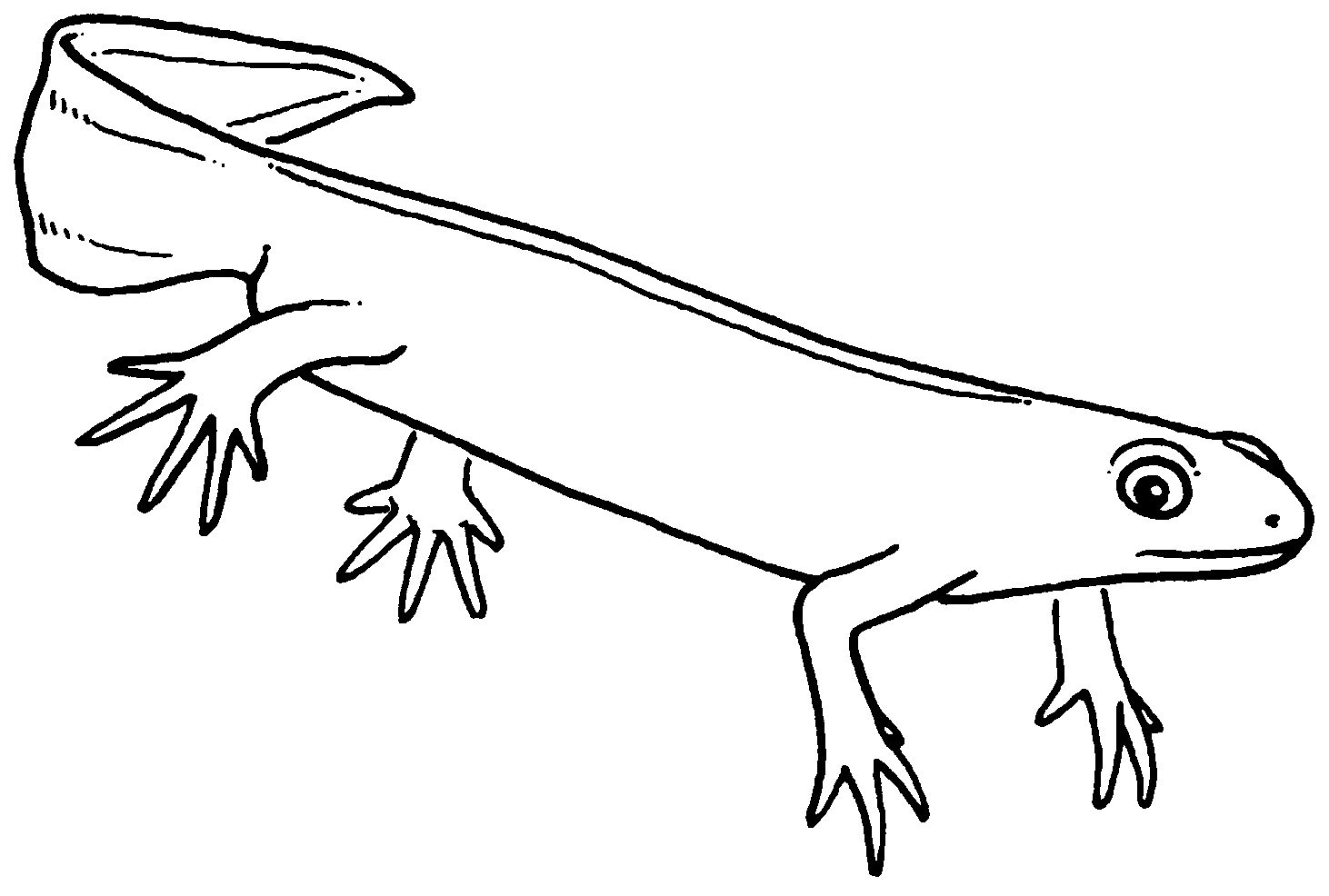

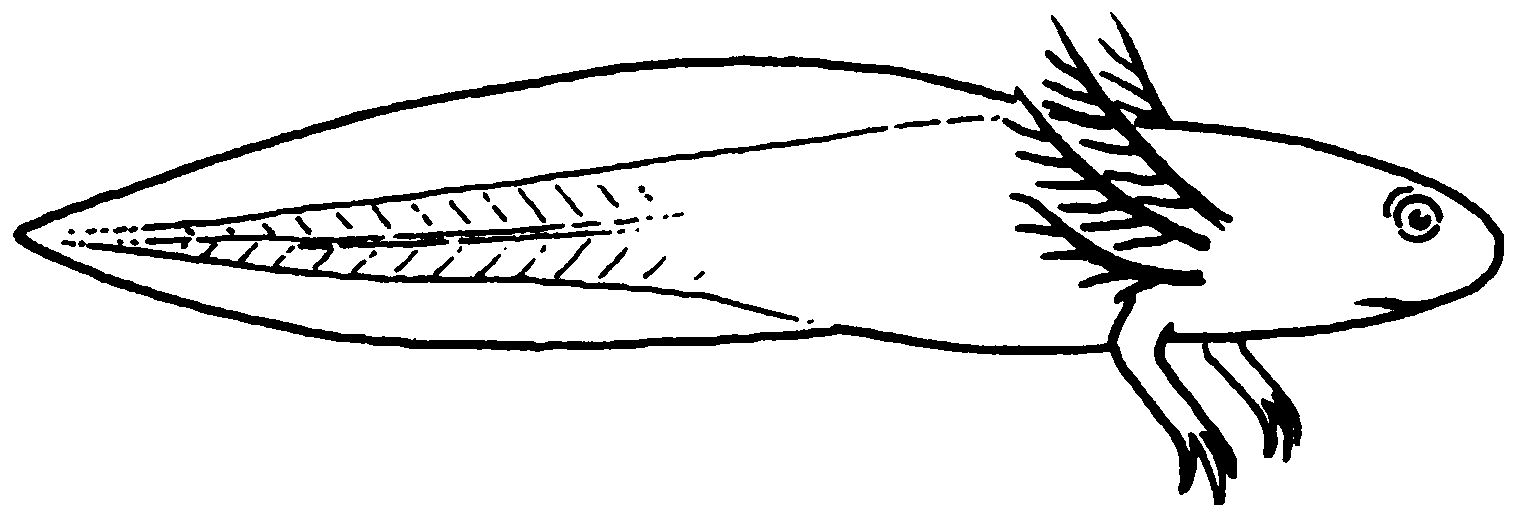

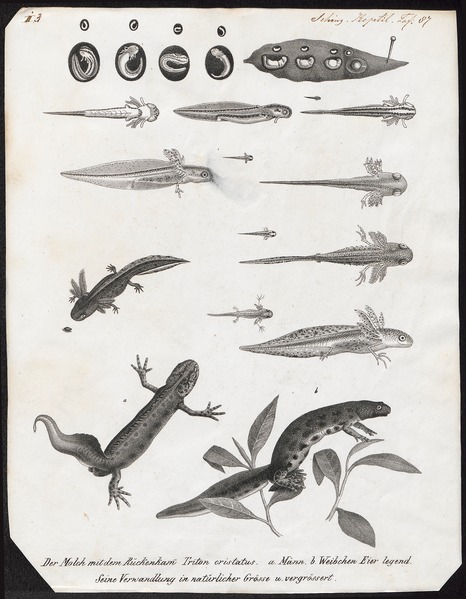

Amphibien: Schwanzlurche (Chordata)

Schwanzlurche leben in ruhigen Teichen, Weihern und Seen und jagen dort nach Beute, im Gegensatz zu den Fröschen haben sie einen länglichen Körper und keine Sprungbeine, ebenso haben sie eine Art Schwanzflosse mit der sie sich fortbewegen. Die im Wasser lebenden Larven von Molchen (als „Kaulquappen“ werden nur die Larven der Froschlurche bezeichnet) haben in der Regel äußere Kiemenbüschel und entwickeln zunächst die vorderen Extremitäten. Sie ernähren sich – anders als Kaulquappen – ausschließlich räuberisch. Im Frühjahr (Februar/März) ziehen die Amphibien um zu ihren Laichgewässern, ihre Eier hüllen sie in Blätter ein und kleben sie dort fest. Die meisten Molche sind nachtaktiv und halten sich in ihren Laichgewässern von März bis August auf. Laichgewässer können Tümpel, Weiher, Gräben oder Baggerteiche sein. Die Weibchen sind in der Regel nicht so farbenprächtig und ohne Kamm. Sie können daher leichter mit anderen Arten verwechselt werden. Aber Achtung, der Kamm des Männchens legt sich an Land an den Körper des Molches an und ist dann kaum noch zu erkennen.

Meist kann man sie entdecken wenn man sich ruhig neben das Gewässer setzt und still beobachtet, Molche sind sehr scheu und tarnen sich gut zwischen Wasserpflanzen.

"230516 Common Newt (Lissotriton vulgaris)" by pete. #hwcp is licensed under CC BY 2.0.

Entwicklungsstadien der Molche am Beispiel von Triturus cristatus.

Special Collections of the University of Amsterdam, Public domain, via Wikimedia Commons

Der Teichmolch (Lissotriton vulgaris)

Größe: bis 110 mm. Männchen und Weibchen des Teichmolchs sehen leicht unterschiedlich aus.

Die männlichen Teichmolche: tragen einen im Wasser aufrechten gewellten Rückenkamm und sind gelb bis olivbraun auf der Oberseite gefärbt. Der Bauch ist orange bis gelblich in der Mitte und trägt große dunkle Flecken (siehe Foto).

Die weiblichen Teichmolche: Haben einen hellen Bauch, mit kleinen dunklen Punkten. Die Oberseite ist gelblich bis Sandbraun. Sie haben keinen Rückenkamm und können deshalb leichter mit einer anderen Molch Art, dem Fadenmolch (Lissotriton helveticus) verwechselt werden. Im Gegensatz zu dem Fadenmolch ist aber meist die Kehle ebenfalls gepunktet, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu Fadenmolch- Weibchen sind die fehlenden gelben Ballenflecken an der Fußsohle.

Die Kaulquappe eines Teichmolchs (Lissotriton vulgaris)

"Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) larval stage" by gailhampshire is licensed under CC BY 2.0.

Der Bauch von Lissotriton vulgaris ist orange bis gelblich in der Mitte und trägt große dunkle Flecken

"Male Smooth newt. Lissotriton vulgaris" by gailhampshire is licensed under CC BY 2.0.

Der Fadenmolch EN: Palmate newt (Lissotriton helveticus). Das Fadenmolchmännchen hat eine auffällige fadenähnliche Verlängerung des Schwanzes. Der Kamm beim Fadenmolch ist glattrandig und nicht gezackt, wie beim Teichmolch EN: European newt oder Kammmolch EN: Northern crested newt. Auffällig sind auch noch die starken Schwimmhäute an den Zehen der Hinterbeine und die unregelmäßigen kleinen Tupfer.

James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Der Bauch der Kammmolche EN: Northern crested newt (Triturus cristatus) ist gelborange, die Flecken auf der Bauchseite sind größer als auf der Kehle (Unterschied zum Teichmolch). Die Männchen tragen einen Kamm der sich im Wasser aufstellt. Ein weiterer Unterschied zum Teichmolch (Lissotriton vulgaris) ist, dass der Kamm höher/größer ist, außerdem wird er kurz am Anfang des Schwanzes (Schwanzwurzel) unterbrochen (siehe Foto). Besonders beliebt sind bei Kammmolchen fischfreie Gewässer mit reichem Unterwasserbewuchs.

up: Rainer Theuer., Public domain, via Wikimedia Commons

bottom: Magnefl, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Fische

Viele Fischarten in unseren Fließgewässern sind durch die Renaturierung der Flussläufe wieder zurückgekommen. Bei der Renaturierung wird vor allem darauf geachtet, dass die Flüsse durchwandert werden können, es werden also Staudämme oder andere Bauwerke im Wasser wieder entfernt. Viele Fische, so auch zum Beispiel die Nase (Chondrostoma nasus), ziehen zur Laichzeit, von März bis Mai, in großen Schwärmen flussaufwärts oder dringen in geeignete Nebenbäche ein. Viele Karpfenarten leben in Pflanzenreichen und eutrophen Gewässern, Schwarmfische findet man dagegen eher in kühlen, sauerstoffreichen Gewässern. Außerdem gibt es auch noch neuere Fischarten, die sich in den heimischen Gewässern verbreiten und als invasiv eingestuft wurden wie z.B. der Schwarze Zwergwels (Ameiurus melas), oder der Blaubanddärbling (Pseudorasbora parva).

Beispiele einiger Fischarten in nährstoffreichen (eutrophen) Seen:

Karpfenfische:

Beispiele einiger Fischarten in Flüssen mit nährstoffarmen, sauerstoffreichem kühlem Wasser:

In Seen und Flüssen aller Art, auch in Brackwasser:

Flussbarsch (Perca fluviatilis)

Dreistachlichliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)

Andere Tierformen

Plattwürmer (Plathelminthes), welche in unseren Gewässern vorkommen, haben meist dunkle Farben wie braun, grau oder schwarz. Ihr Körper ist platt und länglich, der Kopf hat zwei Augen und ist bei manchen Arten dreieckig oder Pfeilförmig. Sie ernähren sich hauptsächlich von lebenden und toten kleinen Wassertieren (z.B. Kleinkrebse, Würmer und Insektenlarven), dabei wird die Beute zuerst eingeschleimt und dann mit einem Verdauungssaft versetzt. Das sich auflösenden Gewebe wird später eingesaugt.

Viele Planarien bevorzugen kühles, bewegtes Wasser. Man findet sie also in Quellen, Bächen und Brandungszonen von Seen. Die meisten Plattwürmer sind empfindlich gegenüber wärmeren Wassertemperaturen aber vertragen auch leichte Verschmutzung von Gewässern. Ausnahme bildet der Dreieckskopfstrudelwurm (Dugesia gonocephala), der nur in klaren, sauberen Alpenbächen vorkommt. Fast alle Plattwürmer sind lichtscheu, man findet sie daher meist auf der Unterseite von Steinen, Ästen oder Schwimmblättern.

Der Dreiecksstrudelwurm Dugesia gonocephala

"Dugesia gonocephala" by Branislav Tej is marked with CC0 1.0.

Dugesia spec. hat zwei Unterarten, die leicht miteinander verwechselbar sind. Beide haben einen dreieckigen Kopf und kleine abstehende Ecken. Der Dreiecksstrudelwurm Dugesia gonocephala kommt aber nur in sauberen Fließgewässern vor. Während Dugesia tigrina (Neozoon aus Nordamerika) auch in langsam fließenden Bächen und Flüssen lebt und unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Gewässerverunreinigungen ist. Er wurde um 1931 herum aus Nordamerika eingeschleppt. Wegen seiner fleckigen Oberfläche wird er auch Tiger-Strudelwurm genannt.

Der Tiger-Strudelwurm Dugesia tigrina (Neozoon aus Nordamerika)

Mike6271, Public domain, via Wikimedia Commons

Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttalli)

Invasiv?

Diese mehrjährige Unterwasserpflanze bildet dichte Populationen, die oft ganze Wasserkörper besiedeln, die Wasserbewegung einschränken, das Licht abschirmen, anoxische Bedingungen schaffen und das Ablagern von Sediment beschleunigen. Aufgrund ihrer schnellen Nährstoffaufnahme und sehr hohen Wachstumsrate verdrängt die Art einheimische Wasserpflanzen.

Das ursprüngliche Areal der Art in Nordamerika reicht von Quebec über Montana bis Washington, südlich bis North Carolina und Kalifornien. Die Verbreitung erfolgt über vegetative Vermehrung: Sprossteile werden mit fließendem Wasser, dem Schiffsverkehr, Wassersportgeräten (einschl. Angeln) und mit Wasservögeln weit transportiert. Aus den Sprossteilen wächst eine neue Wasserpest Population.

Wo?

Elodea nuttallii ist eine Unterwasserpflanze, die in verschiedenen Arten von Süßwasserlebensräumen wächst, von stehenden bis zu langsam fließenden Gewässern. Sie ist sehr tolerant gegenüber Wasserverschmutzung und bevorzugt warme, eutrophe und kalkhaltige Gewässer. Man findet sie oft in artenarmen Wasserpflanzengesellschaften. Sie ist nährstofftoleranter als ihre Schwesternart Elodea canadiensis und kann sogar in Abwasser mit einer Konzentration von bis zu 27,2 mg NH4+-N/l überleben. Damit profitiert sie stärker von Gewässerverunreinigungen als E. canadensis. Elodea nuttallii kann in nährstoffeichen, stehenden oder langsam fließenden Gewässern Dominanzbestände bilden. In hypertrophe Gewässer können gerade nach Reduktion des Nährstoffgehaltes Dominanzbestände der Schmalblättrigen Wasserpest auftreten.

Aussehen?

Neben der Kanadischen und der Schmalblättrigen Wasserpest kommt bei uns auch die Argentinische Wasserpest (E. callitrichoides; mit flachen, längeren Blättern) vor, alle Arten sind aber recht schwierig zu unterscheiden. Wasserpest-Arten sind ausdauernde untergetauchte Wasserpflanzen. Ihre dicht beblätterten Sprosse kriechen oder wachsen aufrecht. Sie sind ca. 1 mm dick und bis zu 300 cm lang. Die hellgrünen schmalen Blätter dieser Art sind 3-eckig bis linealisch, lang zugespitzt, bis 10 mm lang und 0,4 – 1,5 (-2,4) mm breit. Im unteren Stängelbereich sind sie wechselständig angeordnet, im oberen Bereich stehen sie in meist 3-zähligen Quirlen. Im Gegensatz zur Kanadischen Wasserpest (E. canadensis) sind die Blätter der Schmalblättrigen Wasserpest schmaler, lang zugespitzten, zurückgekrümmt und mehr oder weniger stark spiralig gedreht.

Verbreitung in Luxemburg: https://neobiota.lu/elodea-nuttallii/

Linealisch, lang zugespitzte hellgrüne Blätter der schmalblättrigen Wasserpest.

"Elodea nuttallii" by aarongunnar is licensed under CC BY 4.0.

Bei manchen Blättern ist eine leichte spiralförmige Drehung zu erkennen, dies unterschiedet E. nutallii von E.canadensis.

"File:Elodea nuttallii* (8405291256).jpg" by Radio Tonreg from Vienna, Austria is licensed under CC BY 2.0.

Dichte dominante Bestände der

Schmalblättrigen Wasserpest.

"Elodea nuttallii" by ahospers is licensed under CC BY 4.0

Amerikanischer Stinktierkohl (Lysichiton americanus)

Invasiv?

Der Stinktierkohl wurde über den Gartenhandel und Parkanlagen in Europa verbreitet und stammt ursprünglich aus Noramerika. Lysichiton-Pflanzen können unter günstigen Bedingungen auf halbschattigen, nährstoffreichen und sauren Standorten in Gewässernähe bis 1,2 m hoch werden und bis zu 50 cm breite Blätter entfalten. Durch diese Konkurrenzwirkung können typische Tier- und Pflanzenarten zurückgedrängt werden, z.B. Torfmoose, Sumpf-Veilchen und Orchideen. Lysichiton americanus kann damit eine Bedrohung für die Vegetation von Feuchtstandorte darstellen, auch zum Beispiel an Quellstandorten.

Wo?

Der Stinktierkohl wächst am besten auf nährstoffreichen Böden, in Feuchtgebieten und feuchten Wäldern mit Schatten. Kommt aber auch an Ufern von stehenden oder fließenden Gewässern vor.

Aussehen?

Der Stinktierkohl ist eine große Sumpfstaude mit auffallend großen, ungeteilten, gestielten, tabakartigen Blättern, die bis zu 1,5 m lang werden können. Die Pflanze wächst nah am Boden und wird nicht sonderlich hoch. Der attraktive Blütenstand, ein von einem gelben Hochblatt (Spatha) umgebener grüner 12-20 cm langer Kolben, erscheint im zeitigen Frühjahr vor den Blättern. Daran bilden sich Beeren-Früchte mit je 1-4 Samen. Der Blüten- und Fruchtstand ähnelt damit dem des heimischen Aronstabes. Die Blätter des heimischen Aronstabes at pfeilförmige, manchmal schwarz gefleckte Blätter, die nicht länger als 30 cm sind.

Verbreitung in Luxemburg: https://neobiota.lu/first-documented-observation-of-lysichiton-americanus-in-luxembourg/

Die großen Blätter der Stinktierkohls

„Korina 2010-08-10 Lysichiton americanus 1“ by Katrin Schneider is licensed under CC BY-SA 4.0.

Die gelbe Blüte der Stinktierkohls

"File:Yellow Skunk Cabbage - geograph.org.uk - 605523.jpg" by Jonathan Billinger is licensed under CC BY-SA 2.0.

Topinambur (Helianthus tuberosus)

Invasiv?

Helianthus tuberosus stammt aus dem zentralen und östlichen Nordamerika. Vermutlich brachte ihn der Anbau zum Essen der Wurzelknollen nach Europa. Unter westeuropäischen Klimabedingungen produziert die Pflanze keine lebensfähigen Samen und vermehrt sich vegetativ. Knollen und Wurzelstücke (Rhizome) werden mit Nagetieren und fließendem Wasser, insbesondere bei Winterhochwasser, transportiert. Die Pflanze kann dichte und beständige Monokulturen entlang von Flüssen bilden, wo sie einheimische Arten meist durch Beschattung und Konkurrenz um andere Ressourcen verdrängt.

Wo?

Helianthus tuberosus, bevorzugt lichtreiche, sandige, feuchte und nährstoffreiche Böden. Sie gedeiht am besten an Standorten, die immer wieder von Hochwasser überflutet werden (Flussufer), kann aber auch in Ruderalgebieten und in der Landwirtschaft vorkommen.

Aussehen?

Die Pflanze wächst bis zu 3 m hoch, der Stängel ist rund und rau behaart. Die gestielten Blätter sind breit-lanzettlich, am Rand gesägt, oberseits rau und unterseits fein weichhaarig. Sie werden bis zu 25 cm lang und 10 cm breit und stehen im unteren Bereich des Stängels gegenständig, oben wechselständig. Die gelben Blüten sind aufrecht und haben einen Durchmesser von 4 bis 8 cm. Zungen- und Röhrenblüten sind gelb. Die Pflanze blüht von September bis Oktober.

Verbreitung in Luxemburg / Aktionsplan: https://neobiota.lu/helianthus-tuberosus/

Habitus von Topinambur

"File:Helianthus tuberosus Paludi 02.jpg" by Syrio is licensed under CC BY-SA 4.0.

Essbare Wurzelknollen von Topinambur

"Helianthus tuberosus 'White Round', Tsaghkadzor, in culture" by Vahe Martirosyan is licensed under CC BY 2.0.

Riesennbärenklau (Heracleum mantegazzianum)

Verbreitung in Luxemburg/ Aktionsplan: https://neobiota.lu/heracleum-mantegazzianum/

Invasiv?

Der Riesenbärenklau stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und wurde als Zier. Und Gartenpflanze nach Europa eingeführt. Die enorme Wuchshöhe (über 3 m) und Blattfläche ermöglicht ihm, die meisten einheimischen krautigen Pflanzenarten zu verdrängen. Er kann dichte Bestände bilden, die bis zu 80 % des einfallenden Lichts absorbieren und die meisten lichtbedürftigen Arten verdrängen. Wächst er an Flussufern, können die Samen Kilometerweit über das Wasser verbreitet werden. Neben den ökologischen Problemen stellen hohe invasive Bärenklau-Arten auch eine ernsthafte Gesundheitsgefahr für den Menschen dar. Die Pflanze sondert einen klaren wässrigen Saft ab, der mehrere photosensibilisierende Furocumarine enthält. Bei Kontakt mit der menschlichen Haut und in Kombination mit ultravioletter Strahlung führen diese Verbindungen zu schweren Verbrennungen der Haut (Branquart et al. 2010). Nach der Blüte sterben die Pflanzenteile ab und hinterlassen nicht befestigte Uferboden und die Gefahr von Erosion.

Wo?

Der Riesenbärenklau wächst auf feuchten und nährstoffreichen Böden an Ruderalstandorten, an Wegrändern, Flussufern und Waldrändern, auf verlassenen oder vernachlässigten Wiesen und in Hochstaudengesellschaften. In älterenÖkosystemen wie zum beispiel Wäldern ist sie kaum vertreten, kann aber in offenen Auenwäldern vorkommen.

Aussehen?

Der Stängel ist hohl und gefurcht, er trägt vor allem im unteren Bereich purpurfarbene Flecken. Er kann am Grund bis zu 10 cm dick werden. Die Blätter werden bis 1 (selten bis 3) m lang, sie sind 3-5teilig mit fiederteiligen Abschnitten. Der schirmartige oder tellerartige Blütenstand kann bis zu 80 cm Durchmesser erreichen und besteht aus weißen bis rosafarbenen Blüten. Die reifen Früchte sind flach und haben vor allem am Rand aufwärtsgebogene Borsten.

"File:Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) i Väsmestorp, Sörby sn 5186.jpg"

by Gunnar Creutz is licensed under CC BY-SA 4.0.

"File:Riesen-Bärenklau 01 (Heracleum mantegazzianum).JPG" by Hajotthu is licensed under CC BY 3.0.

Diese Website verwendet keine externen Trackers, keine Analytics, nur Session-Cookies und sie respektiert deine Privatsphäre.